「裁量の時間」の実験台にされた児童たち

1996年の「21世紀を展望した我が国の教育」の答申をうけた翌年1997年はその後に続く「ゆとり・脱ゆとり教育」の実質的な始まりの年であり、「裁量の時間」の実験導入が多くの学校で行われた年でした。ただ教師も、「各学校の創意工夫と裁量で総合的学習をさせろ」と言われても、参考にするべき新指導要領の公式リリースも翌年1998年であり、そもそも何を児童にやらせればいいのかわからず、それまで学校で通常では行われないような奇抜な「こころいじり」的教育の開発が求められていました。

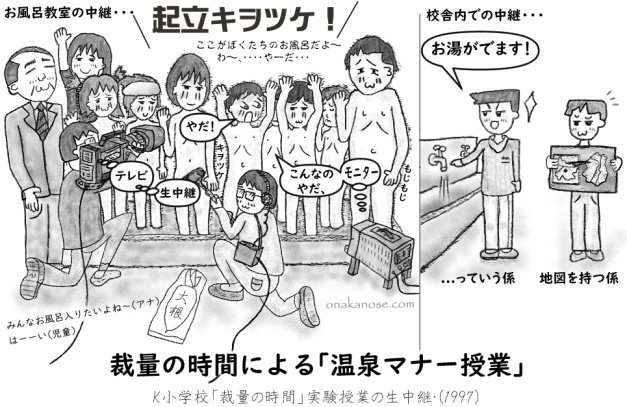

【裁量の時間による「温泉マナー授業」(K小学校)】

「裁量の時間」の実験例のなかで、「こころいじり」のメルクマール的な授業例として挙げられるのは、K小学校三年生による温泉マナー授業の朝のテレビ情報番組での生中継が挙げられます。

※「地域・郷土・ふるさと」というテーマで総合的な学習を裁量で行う(小学校学習指導要領解説)との基準があり、とりあえず地域が温泉街なので生徒たちをお風呂に入れようと判断したようです。ついでに郷土名産品の温泉で洗った大根も宣伝されました。

この授業は、1997年に当時の朝の情報番組で全国ネットで生中継され、動画サイトにアップされていたモノです。授業の冒頭では、テレビカメラの前で腰巻タオルを外すのを「やーだ!こんなの嫌だ」と嫌がる生徒たちのタオルを先生たちが無理やり外させ、熱い湯船に必死に体を沈めて隠す生徒たちが出てきます。そして、中継コーナー最後の2度目のごあいさつのときには、全員湯舟に起立キヲツケさせるというエキセントリック温泉小学校の実験授業の生中継です。

この授業は、通常であれば人権侵害として誹りをうけるような行為と言えますが、教師の裁量による教育行為であるため、問題なく全国ネットで生中継されました。これは「サブカル教育」と「テレビ局」のコラボによる「羞恥心」を利用した「こころいじり」の実験で、その後のゆとり末期・脱ゆとり世代に導入される「痛み・重さ」を我慢するおなかのせブリッジ組体操・巨大組体操や、「衛生観念」の心を折る素手素足で便所掃除や環境汚染のドブ川に子供たちを入れて全身で環境破壊の体験をさせるなどのサブカル的エキセントリック教育の原点になった授業と言っても過言ではありません。

ちなみに、この体験型授業で教師が教えたかったのは、ただ「一、絶対に湯船にタオルをいれてはいけない」というマナーだったと思われます。そのため、一人の女子については、髪を束ねるためのタオル使用は許されたようです。なお女子アナは中継なのでもちろん水着・バスタオルを着用しており、「大人は特別」という暗黙の例外を理解させるねらいもあったかもしれません。

バックブリッジ体操と瞑想法との関係

この授業の「こころいじり」は、このような姿で生中継カメラの前に立たせ、しかも、それを中継用モニターで自ら確認させるという徹底ぶりで、しかも男子のうち2名は「嫌がった」罰として、最後のご挨拶のときに「バンザイ」のポーズをとらされました。ちなみに、この「バンザイ」のポーズ強制には、その後のバックブリッジ体操の爆発的流行・おなかのせブリッジ体操の基礎となる思想があり、本来人や動物が本能的に守ろうとする柔らかいおなかを強制的に無防備にさせ、心を開かせて教育しやすくする瞑想法的な教育手法と言えます。バックブリッジ体操の導入は、体の柔軟性と体力強化だけでなく、同時に瞑想法に共通のポーズをとらせることができる点が優れており、さらにおなかのせブリッジ体操では、男の子のおなかに女の子を乗せることで、さらに調教的要素が強化されていったのです。

男尊女卑教育 ⇔ 男女平等形式教育 ⇔ 男女平等強化(男子逆差別)教育

この「裁量の時間」の実験授業のもう一つの特徴は、男女の扱いが完全に「形式的に男女平等」であるという点です。生中継にも関わらず、女子も男女平等形式教育のため、まったく同じ扱いを受けました。この点は、脱ゆとり教育にむけて、女子の保護が強くなり、男女平等強化教育の下で男子への逆差別教育が行われたのとは正反対の状況だったと言えます。また、校舎内では普通の服装をした男子児童が、温泉のお湯が蛇口から出ることの紹介を行ったり、学校の場所を地図で紹介したりしており、この扱いの格差を捉えれば、女子のひどい姿と校舎内の男子が着衣という「男尊女卑」的な昭和の余韻を感じさせる側面もある点が特徴として挙げられます。

一方で、嫌がっているのに「バンザイ」のポーズをとらされた男子と校舎内の男子を比べると、ここには無論ジェンダー的要素はなく、サブカル的教育のターゲットになったか否かの差が、教育における格差として認識できます。巨大組体操の例では、最下層で最大207Kgもの重さに耐えさせられる男子と、ピラミッド組体操の上層で重さをあまり受けない子の格差と類似的に捉えるとわかりやすいと思います。

教育のサブカル化と男女平等の流れは独立のベクトル

男尊女卑⇔男女平等形式⇔男女平等強化(逆差別)教育の変遷と、教育のサブカル化エキセントリック化の流れは同時並行的ではあるものの、独立したベクトルとして、教育現場で場所的にも時間的にも行ったり来たり変遷していっているものととらえるべきと思います。例えば、素手素足での便所掃除も、当初は男子の強化教育として一部の学校で導入されたものが、時間とともに、女子生徒も共同参画するようになり、おなかのせブリッジ組体操や巨大組体操についても同じことが起きていると言えます。

女子の“ブルマで体操”は「可哀そう」で、男子の“丸出しでブログ載せ”は「OK」だった理由

一方で「男女平等強化教育」期は、教育行為を通じて男子を多面的に逆差別的に扱い、男性が将来持つ可能性のあるジェンダー的アドバンテージを、子供のうちに摘んでおこうという教育です。このサイトで中心的に取り上げているのはこのテーマで、ゆとり世代末期以降、特に311大震災後の絆ブーム・古代復古煽りのなかで、ネットを通じて熟成された「サブカル的異常アイディア」を元に産み出された数々のエキセントリックな教育方法が考案された時期です。この時期、女子については、体操着や水着のデザインが羞恥心を害するとの理由で改善が施されましたが、一方で、男子については、楽しいはずの修学旅行やお泊り会などでのお風呂の時間をブログやホームページに丸出しで載せられるのがお約束という時代になってしまいました。これらの逆差別は、男女平等強化教育という正当な教育行為として認知されていったのです。

このような環境下では誰も男子を保護の対象とすることはないのです。そして、これは教育界に限ったことではなく、社会全体でも震災や戦争などの有事や経済恐慌のときに「シレッ」と起こる逆差別的事象で、平和や安心と共に元に戻り、また再発するという男女平等サイクルなのです。