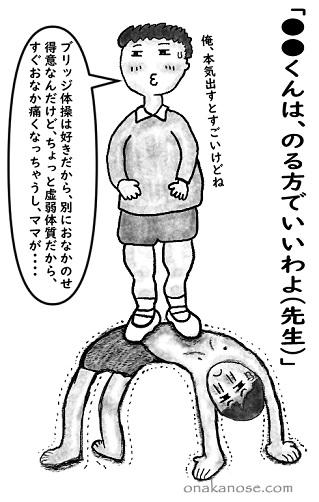

当時のおなかのせ教育では、まれに男の子が女の子のように他の男の子のおなかの上に乗っているケースが散見されます。年少の子ならまだしも、同学年の体の大きな男の子が乗っているのは例外的なシーンです。男の子は女の子をおなかに乗せられて一人前!的な同調圧力のなかで、乗る側につくのは何か特別な事情によるものなのでしょう。これはあくまでも推測ですが、クラスでも自称「虚弱体質」で有名な子であったり、なんらかの特別な扱いを受けている男の子であることは間違いないでしょう(または運よく人数の関係でうまくあぶれた?)。「男損女肥」的な逆差別環境で、男児の取りうる一種の自己防衛的工夫だったのではないかと思います。

「男損女肥」社会と例外

「男損女肥」は、大人の社会を見ても全く同じで、特に有事のときはその傾向が強く出ます。2011年の311の大震災のときも、爆発的事象を起こした原発での復旧作業での女性作業員の参画率は全く問題にならなかったように、男女平等や共同参画は平時のご都合主義的なものであり、本来の姿はそういうことは「男がやってくれ」というのが本音の部分です。(...本来男性の方が、X染色体がひとつしかなく、放射線の影響に弱いはずですが、・・・)震災後の絆ブームが、どこか昭和レトロ的で男性を立てるような雰囲気を持っていたのも、強い不安によって社会の本音が出た副作用だったと思えます。(そして、あの雰囲気にまんまと乗せられて慌てて身を固めた男性が、現在色々な困難に直面していることは、昨今の夫婦間での殺人事件等のニュースやちょっと周りを見るだけでも、火を見るより明らかです。無論、今も「幸せだよ」という男性も多いでしょうが、その大半は、素手素足で便所掃除の教育での「気持ちいい!」という感想と同じ認知的不協和的なものなのではないかと疑ってしまいます。)

「男として」何かをしなければならないという場面で、その流れに同調するのか?何か理由をつけて回避するのか?は時代とともに判断は変わっていっています。この論点は、エリック・ゼムール氏の「女になりたがる男たち」(新潮新書)に詳しいですが、同書の「4章・想定外のできごと」にあるように、要約すると”ウーマンリブによって女性たちが男を「何千年もの間続いた男の重荷から」開放してくれたため、「男たちは内心ほくそ笑んでいる。」”とあり、また”男たちはかつて、義務感から、妻や子供を守らなければならないという意識を習得したが、女たちはその古来の鎖を自分の手でほどいてしまった。”とも表現されています。現代では、「男として~すべし」という不文律からいかに回避させてもらえるか?が重要な時代になってしまったといえます。

この上の図にあるように、「男として」のルールからの逸脱を例外として受容すると、同調して苦労している方は馬鹿みたいであり微妙感は増していきます。これは、古風な既婚男性と独身男性の間の静かな軋轢に類似します。このような例外は、徐々に広がっていき、最後には誰も「それ」はやりたくないという本音を出すようになってしまい、一例としては社会が非婚化で頭を悩ませる原因になっていると思います。

あの震災のときの絆ブームぐらい強いショックでも、男性を再度「古来の鎖」に完全に縛りつけることはできなかったように、不文律の乱れは元に戻すことがたいへん難しい問題といえます。また、従来型のメディアによる「経済的理由で結婚できない男性増加!」とか「草食系男子はいかがなものか?」的なあの手この手のコピペ系啓蒙も、情報氾濫社会の雑音にかき消され、もう若い人々の耳にはまともには届かないのが現状です。