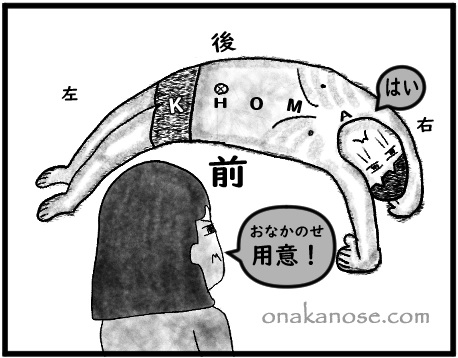

おなかのせブリッジ状態の男の子の各部位は以下の7か所に分類できますが、おなかを高く突き上げたか?または低く抑えたか?と、選択された技の種類によって、女の子に使われる部位は異なってきます。

A:アゴ

M:みぞおち

O:おなかの真ん中

H:へそ

K:下腹部

右:両手と頭

左:両足

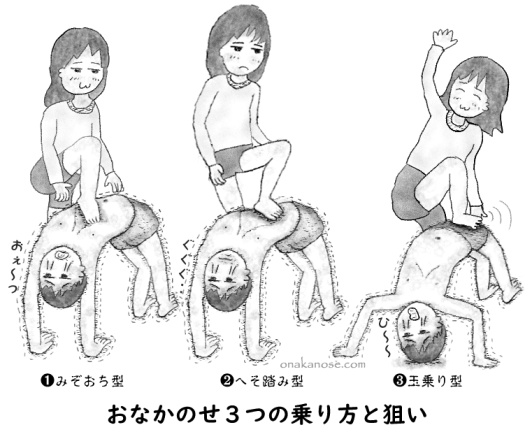

おなかのせ3つの乗り方と狙い

おなかのせの教育目的は、「おなかのせとは?」ページでの説明のとおり、「台」になる男の子を鍛えることですが、一方でおなかの上に乗ってくれる女の子の安全や快適さ等に配慮することのほうが何よりも重要です。実は、おなかのせ組体操で最も「台」に負担がかかり、組体操が不安定になるのは乗り始めの段階であり、これは片足に全体重がかかり、みぞおち・おなか・下腹部につきささるステップであるためで、「台」が崩れて女の子の安全が保てなくなったり、踏み心地が悪く不安感を与えてしまうことがあるため、十分な配慮が必要です。

上図のように、女の子が初めに「台」のどの部分を踏みつけるかで、大きく3つの型に分類することができます。それが➊みぞおち型・❷へそ踏み型・❸玉乗り型の3分類です。以下では、それぞれの特徴と配慮すべき点などについて考察します。

➊みぞおち型(調教型)

おなかのせ組体操実施例で最も多く採用されているのが、みぞおちに右足をはめ込むように始める「みぞおち型」です。これは、女の子の足先が「台」の肋骨にはまり安定するため、おなかに上りやすい方法です。また、右足が滑って「台」を踏み外してしまった場合に、顎や顔でショックを受け止められるため、落下時の安全確保のためにも有効です。慣れてくると、手をおなかに一切つけずに両手放しで足だけで乗れる子も出てきます。男の子にとっては強い痛みで体がエビぞり状態で硬直するため、女の子に「よし」してもらえるまで心身ともに鍛えられ、忍耐力や奉仕する精神が調教的に養われる方法です。

❷へそ踏み型(筋トレ型)

一方で、最初の一歩をおへその上あたりに踏み出す方法が「へそ踏み型」です。この部位は、骨がなく腹筋と内臓のみで重さを支えさせるため、肋骨部分に比べ柔らかく安定性が低いのが難点です。そのため、この型では女の子にとっての踏み心地は安心感に欠け、両手放しでおなかに乗ることは比較的難しく、両手を下腹部とみぞおちにしっかり添えておいて、足をおなかに深く沈めるように安定させながら乗るのが通常です。男の子にとっては「みぞおち型」程の激痛はないように見えますが、腹筋への負荷は最も大きく、おなかの広範囲に刺激を受けるため特に腹直筋のトレーニング効果が高い筋トレ型の方法といえます。

❸玉乗り型(精神修養型)

上記の「みぞおち型」や「へそ踏み型」においては、「台」の下腹部は左足落下防止のストッパーとして機能しますが、ブリッジの高さを下げさせるため両手両足と頭の5点ブリッジをさせた場合、女の子はこの部位を上から踏みつけるように乗ることになります。(玉乗り型)この部位は骨はなく臓器のみで重さを支えさせるため、無慈悲に踏みつけられ、激痛に耐えかねて「台」のブリッジが崩れてしまう場合があり、上に乗る女の子の安全を第一に配慮する必要があります。そのため、落下時の安全のため靴を履いて乗るようにすることや、幅広く安全マットをひくなどの対応が重要です。玉乗り型の場合、もう片方の足も同じ部位を踏みつけることになるため、かつてブログなどで紹介された「5点ブリッジでのおなかのせ」をさせられている男児の顔を見ると、かわいそうなぐらい苦痛に満ちており、究極の痛みの中で精神的に鍛錬され、女の子への従属心と信頼感を養う型といえます。これは、「体ほぐしの運動」と同じ精神修養的ねらいを持つ体操です。

「台」を縦にして乗るケース

通常は、「台」の前側から乗りますが、お遊戯会などで観客からの見栄えをよくするために、台を縦に向けて細いタワーのように見える形にすることがあります。この場合、上に乗る女の子の両足はおなかの柔らかい部分のみにのることになるため、左右の足を細かく動かしてバランスをうまくとる必要があります。