【スパルタでも強制でもありません、と強調されているけど・・・】

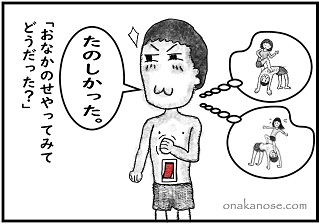

このおなかのせブリッジ体操等を保育に導入している指導者は、「スパルタでも強制でもありません。子供たちが進んで自発的にやりたいといってやるんですよ。」と強調します。確かにそのようではありますが、男の子にとってのおなかのせに限って言えば、認知的不協和のような精神状態で、痛みや苦しみが達成感・自信・幸せにつながっているようにしか見えないです。これは一時大問題になった巨大組体操でも同じ論調が見られます。

男の子のおなかにある意気込みの「スイッチ」を女の子が踏みつけて入れるような調教的教育手法ですが、小さな男の子にそれをするのは、酷なように思えます。また、体操ではありませんが、子供たちによる「素手素足で便所掃除」の教育シーンの例でも同じ心理経過が見られます。

教育での「体罰」は、禁止されているが。

ちなみに、「おなかのせ」や「巨大組体操」など、著しく肉体的・精神的負担の高い教育行為は、定義的にはどう評価されるのでしょうか?教師による「体罰」は禁止されていますが、「体罰」の定義とは、何か悪いことをした子供に「体に苦痛を与える罰」を執行して「もうしないように教育する行為」をさすので、子供が何も悪いことをしていないのに、教育活動の一環で与えられる苦痛を伴う行為は、「体罰」にはならないようです。また、”体に苦痛”はなくで「便器に顔を入れて素手でこする行為」のように衛生面で心が折れる作業や、子供の羞恥心を無視した行為も定義に当てはまらず、裁量で実施可能なようです。そして、教師は直接何もせず、「女の子」や「教育熱心な一般人」が善意で加える負担も、広くハラスメントの普及に与していた形です。

戦時中に行われた子供たちへの厳しい教育である「体錬科の授業」の内容を調べても〈体錬科については、”子供たちの太平洋戦争-国民学校の時代-(岩波新書)”に詳しい〉、ある意味では、現代の教育を象徴するような”おなかのせ”、”巨大ピラミッド組体操”、”素手素足トイレ掃除”ほどのエキセントリックさはなかったようにも思われます。またそういった「体錬科の授業」を受けた世代の昔の教育者は、「痛み」をわかったうえで、同じ思いをさせないようなカリキュラムを組んでいたのかもしれません。