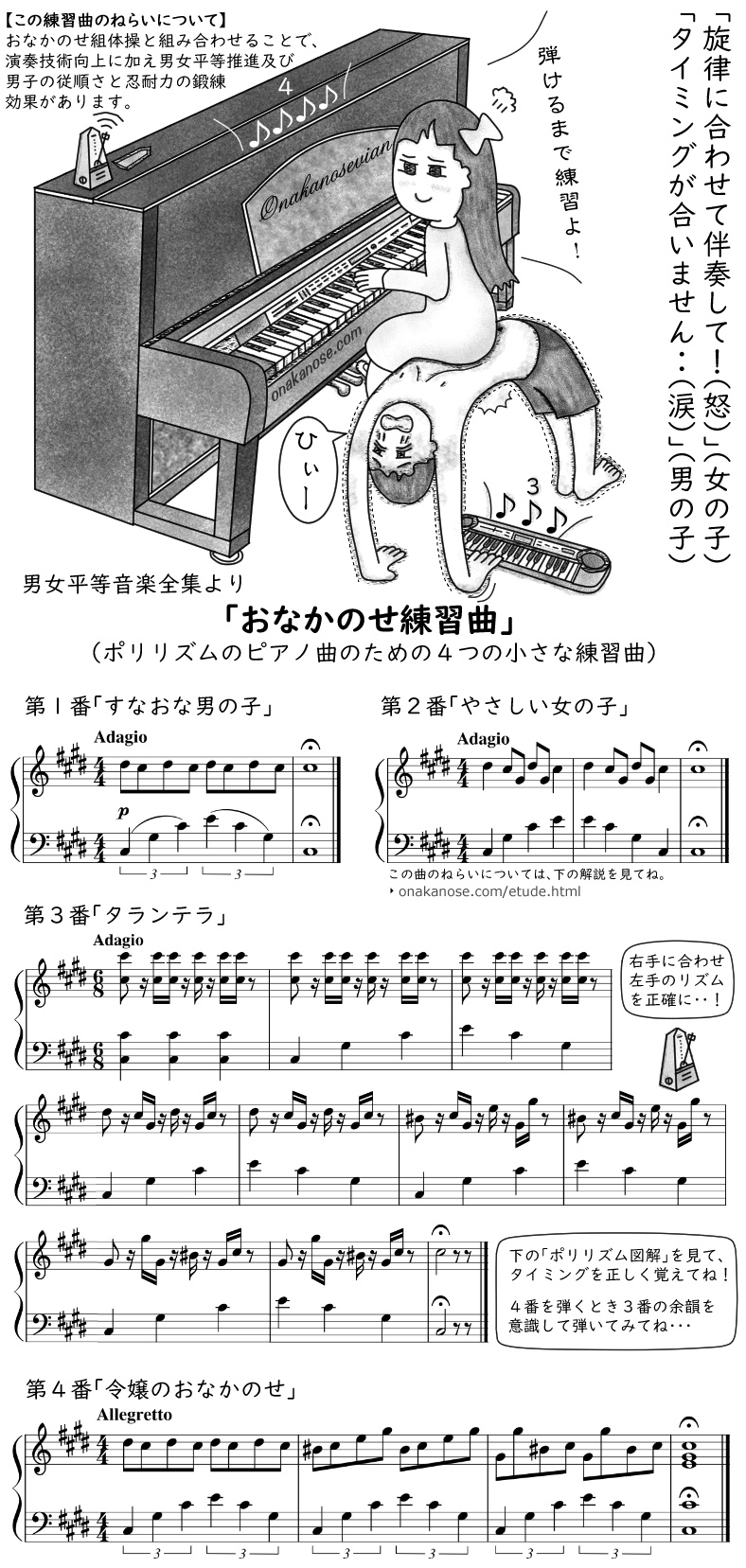

男女平等音楽全集より「ポリリズムのピアノ曲」のための4つの小さな練習曲(嬰ハ短調)

※シミュラークル作品5: おなかのせ組体操とピアノ練習曲集及びポリリズムとの融合作品

ポリリズムについて

「ポリリズム(Polyrhythm)※」とは、辞書によると「異拍値によるポリメトリック(音楽において、異なる時間語法を複数の声部が同時に応用するときに達成される全体のリズム効果)のことで、ショパンのピアノ曲での右手と左手の使い分けに利用される例がある。」(日本大百科全書・ニッポニカ、現代カタカナ語辞典)と解説されています。簡単に言えば、ピアノ曲などでの右手と左手のリズムがチグハグな楽譜の部分のことです。※他には、クロス・リズム(Cross

rhythm)ともいう(百科事典マイペディア)

ピアノ曲練習時には、ポリリズムの個所は1拍子目以外右手と左手が微妙にずれているので、ゆっくり弾いて練習すると逆に難しく、正しく演奏するには練習上の工夫が必要になります。ピアノの先生も特に「ソコ、ヒキカタ、チガイマース!」となる個所なため、重点的に練習しなければいけません。とりわけ右手4に対して左手3の例がタイミングを合わせにくいケースで、具体的には、ショパンの「小犬のワルツ」「夜想曲第2番」の一部分や、曲の殆どがポリリズムという「幻想即興曲」が代表例です。

「小犬のワルツ」「夜想曲第2番」のポリリズム例

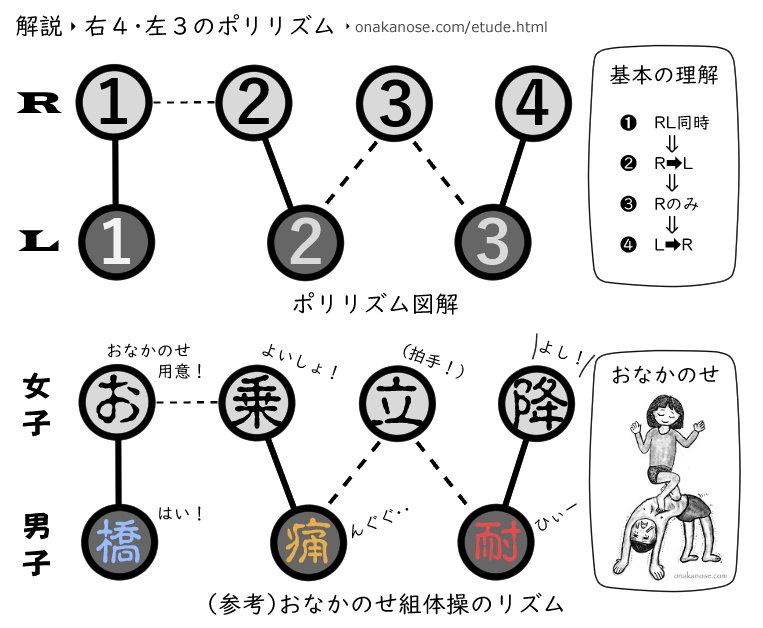

右手4に対して左手3のポリリズムは、上の「おなかのせ練習曲第2番」の右手の疑似的なリズムをまず理解することが大切と思います。旋律と伴奏をバラバラに演奏するのではなく、右手の4拍子を強く意識して最終的には3拍子の左手を正しいテンポに合わせさせるイメージです。基本リズムは、➊右左の同時弾き、❷右から左に装飾音のように弾き、❸右を弾き、❹左から右に装飾音のように弾く。言葉で表現しにくいですが、ポン(右=左)・ポポン(右>左)・ポン(右)・ポポン(左>右)という4拍子のリズムです。

実際の演奏時には、ポリリズムの部分で聴き手に目立つのは、右手の旋律のみで、左手は右手にタイミング合わせようと大変なわりに全然目立ちません。「小犬のワルツ」「夜想曲2番」などは、ポリリズムの部分が1ヵ所なので、「えいや」とテキトウに弾いてしまえば実は大丈夫な理由です。これは、「おなかのせ組体操」で土台になっている男の子が重さに耐えきれず歪な体勢で悶えていても、女の子さえお腹に乗って笑顔でいれば、組体操全体では見栄えに問題がないのと同じです。

別の例では右手3に左手2とか右手5に左手2など、タイミングが比較的合わせやすい例もありますし、逆にショパンの夜想曲第8番の最後の部分のように右7個に左6個という場合などは、数学的次元で複雑になり完全に正しく弾くことはできるのか?不明です・・・。

なお、「幻想即興曲」は、ほとんどの部分でポリリズムの状態が続くので、さすがに各1拍子目だけ合わせておいていい加減に弾くというわけにはいかず・・・

ゆっくり練習する必要に迫られます。(適当に弾くと「ブツブツ」に途切れた感じになり、「幻想即興曲」のあの「幻想」な感じが表現できなくなるためです。)この曲の場合は右手8に左手6ですが、二つに分割すると右手4に左手3の曲と全く同じ構成と考えることが可能です。ただ、連続してポリリズムの状態が続くので「ポリリズムのリズム」を意識し続ける集中力が必要です。

「幻想即興曲」の不思議

参考文献:

NHK趣味百科ショパンを弾く[講師シプリアン・カツァリス]平成5年1月~3月(NHK出版)

CHOPIN: 4 IMPROMPTUS & 4 SCHERZOS - DANG THAI SON (Victorエンターテインメント)

世界の名曲シリーズ - ピアノ曲集2(研秀出版株式会社)

日本大百科全書・ニッポニカ、現代カタカナ語辞典

ついでに「幻想即興曲(Fantasie-Promptu)・嬰ハ短調 OP.66」について調べてみたことをまとめておきますと、「幻想即興曲」は女の子が弾いてみたい大人気レパートリーと言われ、この曲がなければピアノ音楽学校が潰れていただろうと言われるほどの大人気ピアノ曲だそうです。「幻想即興曲」は、ショパンの4曲ある即興曲のなかで一番早い1834年に、パリで「即興曲」として作曲され(ただし、エステ男爵夫人の手稿には夫人のために1835年作曲ともあるが、公式には1834年とすることになっている・・)、ただ、後世の人気とは裏腹に、ショパン自身は全然気に入らないか全く重要視していない曲だったと推測されていて、当時は出版されず、1849年にショパンが亡くなり、弟子であり友人のフォンタナ氏によって、紙ばさみのなかに挟んであったオリジナルの楽譜が発見されて、「幻想+即興曲」というタイトルで1855年にやっと楽譜が出版されたのだそうです。

ショパンがなぜこの曲を出版しなかったかは不明で、ベートーヴェンの月光ソナタの第3楽章に似ていたからとか、モシェレスという作曲家の変ホ長調「即興曲・作品89」とよく似ていたからなどいくつか憶測はあるものの、若い時期の作品には別の曲に類似していても出版されている例もあり理由にならないとも言われていて・・・別の見方では、1834年前後はパリで成功して創作が成熟しつつも作曲については不安定な時期にあったからとする専門家もいます。こんな大人気のきれいな代表曲なのに、本当に不思議だと思いますが、たぶんショパンも「ポリリズム」の連続で正しく弾くのがしんどいから、紙ばさみのなかに挟んで忘れてしまったのだと推測します。

その他のシミュラークル作品>>作品1・作品2・作品3・作品4